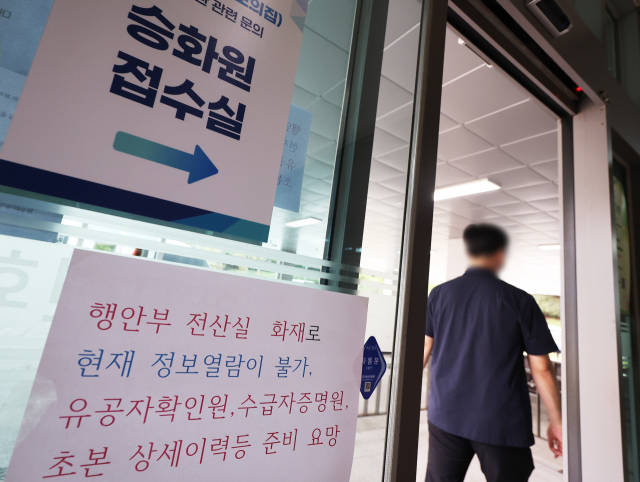

클라우드 네이티브는 단순히 기존 물리 서버 기반(온프레미스) 전산 시스템을 데이터센터로 옮겨 클라우드화하는 ‘리프트 앤드 시프트’ 방식을 넘어 클라우드 서비스로서의 장점을 최대한 살리도록 다시 개발하는 클라우드 전환 방식이다. 이를 통해 이번 국가정보자원관리원의 대전 G클라우드존과 같은 특정 데이터센터를 넘어 다양한 클라우드 환경에 서비스를 배포할 수 있고 일부 업그레이드나 과부하 대응이 필요할 경우에는 전체 서비스 중단 없이 해당 부분만 작업할 수 있다. 또 서비스를 기능별로 더 작은 단위인 마이크로서비스(MSA)로 쪼개 운영해 인증과 같은 일부 오류 시 전체 확산을 막을 수 있다. 이 때문에 행정안전부도 올 2월 “네이티브 전환이 완료되면 이용자 폭증 시 시스템 중단 시간을 81.6% 줄일 수 있다”고 기대했다. 하지만 이후 크고 작은 정부 전산망 장애가 여러 차례 발생했지만 정부의 클라우드 네이티브 전환은 예산 축소와 컨트롤타워 공백으로 지지부진한 상황이다.

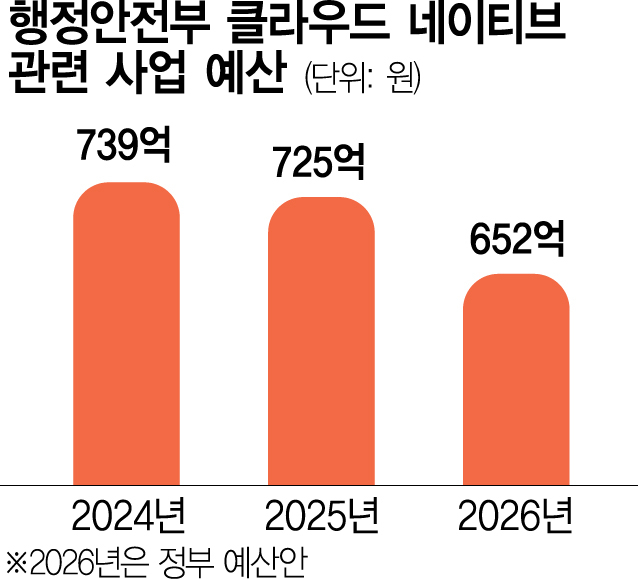

29일 행안부에 따르면 내년도 부처 예산안 중 클라우드 네이티브 전환 사업 예산으로 652억 원이 편성됐다. 지난해 739억 원, 올해 725억 원에 이어 다시 10% 감액되는 것이다. 예산이 적다 보니 사업 과제들도 경쟁력 있는 대기업 참여가 제한되는 소규모로 추진될 수밖에 없다. 조달청 나라장터에 따르면 140억 원짜리 정부24를 포함해 공영홈쇼핑·한국교통안전공단 등 올해 전환 대상 과제들도 수십억 원 규모에 그치고 이에 유찰을 겪는 사례도 잦은 것으로 나타났다.

클라우드 네이티브 전략의 컨트롤타워도 공백 우려가 커졌다. 새 정부 조직 개편과 맞물려 전 정부의 디지털플랫폼정부위원회가 폐지를 앞두고 개점휴업 상황이기 때문이다. 디플정은 2023년 10월 ‘클라우드 네이티브 중심 공공 부문 정보 자원 클라우드 전환 계획’을 의결하고 행안부를 중심으로 추진해왔다. 의결 당시 회의에서 고진 위원장은 하정우 현 대통령실 인공지능(AI)미래기획수석을 포함한 위원들에게 “(계획을) 잘 보완해 다음번 회의 때 안건으로 다시 보고해달라”고 주문하기도 했다. 하지만 디플정 폐지가 기정사실화하며 올해 1~7월 회의 건수가 지난해의 30% 수준인 35회 운영에 그치는 등 컨트롤타워 역할이 유명무실해졌다. 지난해 8월 임명된 김창경 2대 위원장은 임기를 1년도 채우지 못하고 올 7월 퇴임했다.

주무 부처인 행안부 역시 디플정 계획에 따라 공공 부문의 클라우드 네이티브 적용률(전체 클라우드 전환 사업 중 네이티브 방식 비중)을 지난해 11%에서 올해 30%, 내년 이후 50%로 높인다는 목표를 세웠지만 현재 추진 현황에 대한 통계조차 파악하지 못하고 있다. 이에 업계 일각에서는 새 정부 1호 공약인 AI 3대 강국(G3) 전략에 매진하며 클라우드 관련 사업은 소홀해진 것 아니냐는 말도 나온다.

정부가 마중물을 마련해주지 못하다 보니 클라우드 네이티브 생태계도 열악하다. 시장조사 업체 그랜드뷰리서치에 따르면 전 세계 클라우드 네이티브 애플리케이션 시장 규모는 지난해 83억 7160만 달러(11조 7000억 원)에서 2030년 302억 3630만 달러(42조 3000억 원)로 성장할 것으로 전망된다. 같은 기간 한국 시장 규모는 1억 3810만 달러(1900억 원)에서 5억 9070만 달러(8300억 원)로 점유율 1%대를 벗어나지 못할 것으로 보인다.

클라우드 네이티브 전략은 민간 클라우드 산업 육성에도 중요하다. 클라우드 네이티브 시스템을 다양한 클라우드 환경에서 분산 운영하려면 민간 클라우드제공사업자(CSP)도 자연스레 참여할 수밖에 없는 구조여서다. 마침 올 6월 KT클라우드와 삼성SDS가 국내 처음으로 국가정보원 보안 ‘상 등급’ 검증을 통과하며 민간이 민감한 공공 시스템을 운영할 조건도 갖춰졌다. 미국은 일찍이 2010년 중앙정보국(CIA)이나 펜타곤 같은 공공기관에 아마존웹서비스(AWS) 같은 민간 CSP의 클라우드를 도입하는 ‘클라우드 퍼스트’ 정책을 수립했다.

이에 정부가 강조하는 국산 AI 모델과 서비스 구현에도 클라우드가 필요한 만큼 네이티브 전환 등을 통해 민간 주도 클라우드 체계를 만들어야 한다는 게 전문가 조언이다. 최경진 한국AI법학회장(가천대 법대 교수)은 “지금 정부가 (클라우드 운영을) 하겠다고 하다가 서비스가 멈춰버린 것”이라며 “민간 클라우드를 좀 더 적극적으로 활용해야 하며 기존 체계를 주먹구구식으로 메꾸는 방식은 이제 한계가 있다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sookim@sedaily.com

sookim@sedaily.com