LG전자(066570)가 가정용 휴머노이드에서 두뇌 역할을 하는 소프트웨어(SW) 플랫폼 개발에 착수했다. 휴머노이드 성능을 좌우할 뿐만 아니라 활용성이 높은 핵심 기술 상용화에 나서면서 그간 연구개발(R&D) 단계에 머물러 온 가정용 휴머노이드 사업이 본격화하는 모습이다. 중국이 휴머노이드 분야에서 존재감을 높이는 상황에서 LG그룹은 전자를 필두로 주요 계열사들이 협력해 가정용 로봇 시장에서 주도권을 확보할 계획이다.

1일 업계에 따르면 LG전자는 최근 조직 및 인사 개편을 통해 HS사업본부에 로봇플랫폼 선행 연구 조직을 신설했다. 이는 로봇의 두뇌 역할을 하는 첨단 SW 플랫폼 개발에 힘을 싣기 위한 것이다.

로봇용 SW는 챗GPT와 같은 언어·이미지 처리 중심의 SW보다 구현 난도가 높다. 실생활에서 활용되는 로봇은 다양한 센서에서 오는 수많은 데이터들을 실시간으로 처리해야 해 사용 편의성을 높이려면 반응도 빨라야 하기 때문이다. 특히 가정용 로봇의 경우 이미 상용화된 산업용·상업용 로봇에 비해 훨씬 더 로봇이 대응해야 할 시나리오나 변수가 많다.

LG전자는 로봇 관련 사내 최정예 인력을 신설 조직에 투입하기로 했다. 선행 R&D 그룹인 최고기술책임자(CTO) 산하에서 로봇을 담당하는 로봇선행연구소 개발 인력들이 전진 배치된다. 조직 리더는 로봇선행연구소 소속 김영재 수석연구위원(상무)이 맡는다. 김 상무는 애플과 퀄컴·벨로다인라이다 등의 글로벌 기업을 거쳐 LG전자에서 수많은 로봇들이 협력할 수 있게 돕는 로봇 군집 SW 등을 개발하는 데 매진해 왔다.

회사 측은 신설 조직을 앞세워 가정용 휴머노이드 출시에 속도를 높일 것으로 전해졌다. 그간 LG는 그룹 차원에서 중국 애지봇, 미국 피규어AI 등 해외 주요 휴머노이드 기업에 투자하며 첨단기술을 확보하는 데 초점을 맞췄고 LG전자 역시 사업화를 서두르기보다 휴머노이드 선행 R&D에 집중해 왔다. 하지만 로봇 두뇌 개발 조직이 실제 제품을 만들어 출시할 사업부에 둥지를 틀면서 연구 단계를 넘어 상용화 작업이 본격화하게 됐다.

LG전자는 일찍 로봇 사업에 뛰어들었지만 아직 성과가 큰 편은 아니다. 삼성전자에 앞서 2019년 초기형 반려로봇을 출시했으나 별 반향을 일으키지 못했고 제조 현장과 상업 시설 등에 쓰이는 산업·상업용 로봇에서도 다양한 라인업을 선보였지만 ‘가성비’ 높은 중국산에 막혀 점유율 확보에 실패했다. LG전자는 올 1월 베어로보틱스에 상업용 로봇 사업을 전담하게 하고 가전 사업의 경험을 살려 가정용 로봇에 집중하기로 한 바 있다.

휴머노이드 사업에서 성과를 내고 있는 계열사들도 향후 LG전자의 로봇 사업 고도화에 힘을 보탤 것으로 알려졌다. 구광모 회장은 지난해 6월 미국 출장에서 피규어AI 등 로봇 기업들을 직접 방문할 만큼 휴머노이드를 미래 사업으로 점찍었고 그만큼 전 계열사가 주도권 확보를 위해 유기적으로 협력할 것으로 전망된다.

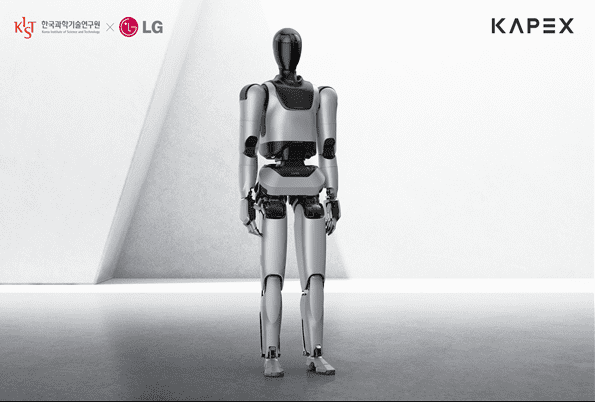

특히 LG이노텍은 휴머노이드의 눈이 될 로봇용 카메라모듈을 생산해 테슬라와 함께 유망 휴머노이드 기업으로 평가받는 피규어AI에 공급하기로 계약을 맺었다. LG AI연구원은 자체 AI 모델인 엑사원에 비전 기능을 추가한 SW를 통해 LG전자·한국과학기술연구원(KIST)과 함께 공동 휴머노이드 연구에 착수하는 등 피지컬 AI 영역에서도 기술 개발을 가속화하고 있다.

재계 관계자는 “휴머노이드 사업은 이제 막 시작 단계이기에 사업화 경험을 먼저 쌓는 게 향후 유리하게 작용한다”며 “LG전자도 LG이노텍 등 계열사 기술을 활용해 빠르게 사업화를 할 수 있지만 다른 계열사도 LG전자의 휴머노이드 사업을 통해 기술을 키우고 또 다른 기회를 잡을 수 있다는 점에서 윈윈이 될 것”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hjin@sedaily.com

hjin@sedaily.com