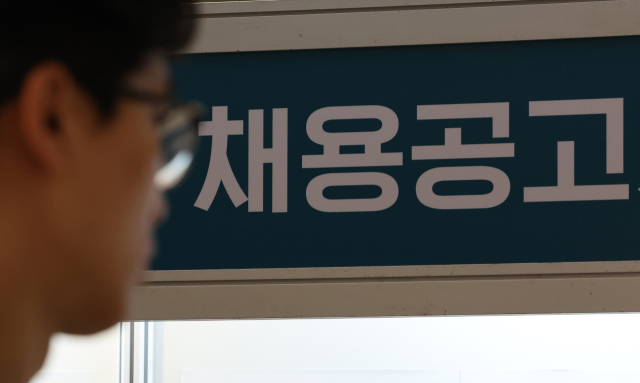

20대 청년층의 실질소득 증가율이 최근 1년 동안 1%대에 머물며 전(全) 세대 가운데 가장 낮았다는 분석 결과가 나왔다. 비정규직 비중이 10% 넘게 늘며 고용의 질이 나빠진 영향으로 근로소득 증가세가 둔화하고 외식물가 급등으로 체감물가 부담이 커진 영향이다.

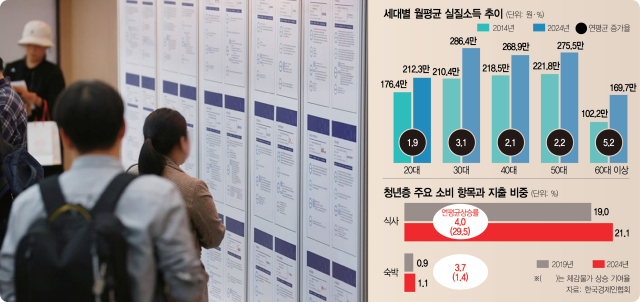

한국경제인협회는 29일 ‘2014~2024년 세대별 실질소득 추이 분석’ 보고서에서 이같이 밝혔다. 보고서에 따르면 20대의 월평균 실질소득은 2014년 176만 4000원에서 2024년 212만 3000원으로 10년간 연평균 1.9% 증가했다. 이는 60대 이상(5.2%), 30대(3.1%), 50대(2.2%), 40대(2.1%) 등 전 세대 중 가장 낮은 소득 증가율이다. 특히 청년층의 실질소득 증가율은 갈수록 둔화하는 추세다. 과거 5년(2014~2019년)간 연평균 2.6%였던 20대의 실질소득 증가율은 최근 5년(2019~2024년)간 1.1%로 낮아졌다.

한경협은 청년층 소득 부진의 핵심 원인으로 ‘고용의 질적 저하’를 지목했다. 20대 실업률은 최근 10년간 9.0%에서 5.8%로 3.2%포인트 하락하고 고용률은 57.4%에서 61.0%로 3.6%포인트 상승하는 등 양적 지표는 개선됐다. 하지만 같은 기간 임금 수준이 상대적으로 낮은 비정규직 근로자 비율이 32.0%에서 43.1%로 11.1%포인트 상승하며 고용의 질은 악화했다. 고용구조 악화는 소득 증가 정체로 직결됐다. 20대의 명목 경상소득에서 가장 큰 비중(2024년 기준 79.3%)을 차지하는 근로소득의 연평균 증가율은 3.6%로 전 세대 중 가장 낮았다.

청년층은 고용의 질이 악화하면서 바로 위 세대인 30대와의 소득 격차도 확대됐다. 2014년만 해도 20대(191만 1000원)와 30대(235만 3000원) 간 월평균 명목 경상소득 격차는 44만 3000원이었지만 2024년에는 111만 6000원으로 두 배 넘게 벌어졌다. 청년층의 소득 기반이 약화하면서 전체 생애 주기에서 자산을 축적하고 다음 단계로 나아갈 ‘출발선’이 갈수록 멀어지고 있는 것이다.

외식비 상승에 따른 체감물가 급등도 실질소득 증가를 제약한 요인이다. 청년층의 명목 가처분소득 증가율은 과거 5년(연 3.8%)과 최근 5년(4.0%)이 비슷했으나 체감물가 상승률이 같은 기간 연 1.1%에서 2.8%로 크게 뛰었다. 명목소득이 올라도 물가가 더 가파르게 뛰면서 실질소득 증가 효과가 상쇄된 것이다.

반면 30대의 경우 명목 가처분소득 증가율이 4.6%에서 5.7%로 크게 오르며 물가 상승 충격을 일부 완화했다. 청년층의 체감물가를 끌어올린 주된 항목은 음식·숙박이었다. 최근 5년간 청년층의 소비지출에서 음식·숙박 비중은 19.9%에서 22.2%로 늘었다. 해당 품목의 물가는 연평균 4.0% 상승했다. 이는 식료품·비주류음료(5.1%)에 이어 두 번째로 높은 상승률이었다.

한경협은 청년층 소득 문제를 해결하기 위해 정책 방향의 전환이 필요하다고 제언했다. 2022년 기준 한국의 국내총생산(GDP) 대비 노동시장 정책 지출 규모는 1.02%로 경제협력개발기구(OECD) 평균(0.98%)을 웃돌지만 직접 일자리 창출 등 양적 확대에 편중돼 있다는 지적이다. 한경협은 “고용 훈련 강화, 양질의 고용 창출 여력 확대 등 질적 개선을 위한 정책 다변화가 필요하다”고 강조했다. 물가 안정을 위한 정책 지원도 주문했다. 한경협은 “할당관세 적용, 농산물 유통 구조 개선 등으로 식재료 원가 부담을 줄여 외식비 부담을 낮춰야 한다”고 밝혔다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

gap@sedaily.com

gap@sedaily.com