미국이 ‘전문직 비자’로 불리는 H-1B 비자 수수료를 100배나 인상하겠다고 하자 글로벌 기업들의 혼란이 커진 가운데 국내 인력이 주로 활용하는 단기 상용 비자 B-1의 적용 범위에 대한 명확한 지침 마련과 단기 출장용 비자 신설이 시급하다는 주장이 나온다.

21일 업계에 따르면 도널드 트럼프 미 행정부가 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야 전문 직종을 위한 비자 H-1B의 수수료를 연간 10만 달러(약 1억 4000만 원)로 증액하려는 배경에는 자국 기업들이 외국인보다 미 시민권자 및 영주권자를 우대하도록 유도하려는 포석이 깔려 있다. 테슬라·구글·메타 등 미 주요 빅테크들은 그간 H-1B를 활용해 외국 인력을 채용해왔다.

미국에 법인을 둔 국내 기업들은 현지에서 일할 국내 인력에 대해 대부분 주재원용 비자인 L-1 또는 E-2를 받도록 해 이번 조치로 인한 타격이 크지는 않을 것으로 예상된다. 또 국내 기업들은 이번에 단속된 조지아 공장 사례처럼 단기 프로젝트가 있으면 B-1이나 전자여행허가제(ESTA)를 많이 활용해왔다. 이에 따라 B-1의 적용 범위에 대한 명확한 가이드라인을 마련하고 한국인 전문 인력의 단기 출장용 비자를 신설하는 등의 대응이 더욱 시급해졌다는 지적이 나온다.

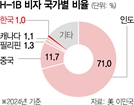

일각에서는 미국의 H-1B 비자 수수료 증액 조치가 고급 인력의 해외 유출을 막아 국내 기업들에는 오히려 인재 확보의 기회가 될 수 있다는 시각도 있다. 한국 출신의 H-1B 비자 비율은 1% 정도지만 박사후연구원 등 미국 유학 후 인공지능(AI)·바이오·반도체 등 전략기술 분야에 취직한 고급 인력이 많아 비자 규제 강화로 인재 유치에 유리한 지형이 만들어질 수 있다는 기대다.

한국과학기술기획평가원(KISTEP)에 따르면 최근 10년간 국내에서 H-1B를 통해 매년 평균 2000명의 인재 유출이 발생했다. 정부는 최근 전략기술 위주로 박사후연구원, 신진 연구자, 석학 등을 유치해 국내 정착을 지원하는 인재 유입 프로젝트인 ‘브레인 투 코리아’를 추진하고 있다.

다만 이번 사안이 조지아 공장 한국인 구금 사태로 촉발된 한미 비자 제도 개선 논의와 관련해 불확실성을 키웠다는 우려도 나온다. 정부는 H-1B의 한국인 쿼터를 확보하는 동시에 해당 쿼터에 숙련공도 포함하려 했지만 전략 변경을 검토해야 할 형국이다. 또 트럼프 정부가 비자 문제에서 자국 이익을 최우선하고 있어 협상이 장기화할 공산도 적지 않다. B-1 비자 적용 범위 등 의제에 대한 양측의 이견이 상당히 클 수 있기 때문이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sunset@sedaily.com

sunset@sedaily.com