“오늘은 무더위가 가셨으니 태양열과 공기열 위주로 쓰고 수소 연료는 아껴둡시다.”

15일 찾아간 전북 전주 농업진흥청 국립농업과학원 660㎡(200평). 과학원 안에 설치된 토마토 온실에서 냉방장치가 돌아가고 있었다. 8열로 길게 늘어선 지름 30㎝ 정도의 파이프형 화단은 속이 텅텅 비어서 찬 공기가 흘렀고 그 위에서 열기를 식힌 토마토들이 하나둘 붉게 무르익고 있었다. 직접 수확해본 토마토는 줄기에서 꼭지가 ‘똑’ 하고 떨어지며 싱싱한 느낌이 전해졌다. 이 같은 방식으로 토마토 재배를 하기 위해서는 천장에 주렁주렁 매달린 조명과 물을 공급하는 급수관은 물론 실내 온도를 27도로 유지해주는 냉방도 반드시 필요하다고 한다. 특히 최근 폭염으로부터 작물을 보호하려면 온실(溫室)이라는 시설 명칭이 무색하게 냉방에 상당한 에너지를 써야 하는 실정이다.

온실 옆 연료전시실에서는 한국기계연구원 관계자들이 드나들며 에너지 공급량을 점검하고 있었다. 이날은 모처럼 한낮 기온 27도로 폭염이 한풀 꺾였다. 이에 연구원 관계자들은 냉방을 위해 투입되던 수소 연료량을 우선 줄였다. 수소 연료는 태양열, 공기열과 함께 이곳 온실에 공급되는 세 가지 신재생에너지원 중 단가가 가장 비싸기 때문이다. 수소 연료는 대신 사용량을 쉽게 조절할 수 있어 조만간 다시 폭염이 찾아와 냉방 에너지 수요가 늘거나 날이 흐려 태양열이 줄어드는 날에 즉시 투입하기 용이하다.

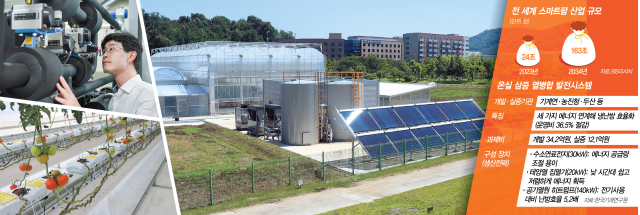

이곳은 이처럼 세 에너지원을 필요에 따라 유연하게 골라쓰는 신기술로 에너지효율을 극대화한다. 이를 통해 운영비를 기존 온실 대비 36.5% 낮췄다. 기계연이 두산모빌리티이노베이션과 공동 개발한 ‘온실 삼중 열병합발전 시스템’이다. 신재생에너지는 공급이 불안정해 넉넉히 생산할 수밖에 없고 제때 쓰지 못하면 그대로 낭비되기가 일쑤인데 기계연이 이 문제를 해결한 것이다. 설명을 듣고 나니 온실 옆 연료전지실과 함께 태양열발전 패널, 최대 30톤의 온수 형태로 공기열을 저장하는 탱크인 축열조가 나란히 설치된 모습이 눈에 띄었다.

세 에너지원 시설은 단순히 한군데 모여 있는 것을 넘어 유기적으로 작동하고 있었다. 일례로 연료전지실에는 물탱크만한 축열조가 있다. 수소연료전지로 생산한 에너지가 온실 냉방에 쓰이고도 남을 경우 열로 바꿔 저장해두기 위한 장치다. 축열조에 저장된 열에너지는 히트펌프로 보내져 겨울철 난방에 쓰이거나 반대로 흡착식 냉동기로 보내져 여름철 열기를 식히는 냉수를 만드는 데 쓰인다. 장치들을 얼기설기 연결한 파이프들을 따라 온수와 열기가 오가느라 냉장고에서 나는 듯한 기계음이 끊이지 않았다.

수소 연료뿐 아니라 태양열과 공기열도 이런 식으로 각자 단점을 보완하고 있다는 게 기계연 설명이다. 태양열은 얻기 쉬운 대신 낮에 일정하게 내리쬐기 때문에 필요에 따라 출력을 갑자기 늘릴 수 없고 밤이나 흐린 날에는 아예 쓸 수 없다. 공기열을 모으거나 빼내는 히트펌프가 냉난방을 거들 수 있지만 이 역시 70도 온도까지만 열을 모을 수 있다는 한계가 있다. 이는 다시 수소 연료의 유연한 공급으로 메울 수 있다.

세 에너지원을 적재적소에 꺼내 상호 보완적으로 쓰는 제어 기술이야말로 기계연이 세계 최초로 달성한 핵심 연구 성과다. 박진영 기계연 무탄소연료발전연구실 선임연구원은 “온실은 단순히 온도를 일정하게 유지하면 되는 게 아니라 시간대 등 상황 변화에 따라 최적의 조건이 변한다”며 “이에 맞춰 끊임없이 변하는 에너지 수요를 실시간으로 모니터링하고 세 에너지원의 효율을 계산해 알맞게 투입하는 알고리즘 기술이 우리 시스템의 특장점”이라고 강조했다. 수소연료전지를 농업 에너지원으로 쓰는 시도 역시 세계 최초다.

기계연과 농업과학원은 올해 반년째 순항 중인 토마토 온실 운영을 통해 기술 상용화를 위한 검증을 수행한다. 기계연은 또 올해부터 2029년까지 44억 원을 들여 에너지기업 귀뚜라미 등과 함께 좁은 면적에 밀집해서 작물을 키울 수 있는 수직농장 기술을 개발할 계획이다. 향후 제철·천연가스(LNG) 산업에서 나오는 폐열을 온실 에너지원으로 쓰는 연구에도 도전하는 등 내년 341억 달러(47조 원)까지 성장할 전 세계 스마트팜(지능형 농장) 시장 경쟁에 대응할 방침이다.

이상민 기계연 미래농생명공학연구단장은 “기후변화로 전 세계 식량 재배 면적이 줄어들고 있다”며 “식량자급률이 낮은 한국은 농업 분야에서도 2030년 이산화탄소 배출을 2018년 대비 27.1% 감축한다는 목표를 가진 만큼 다양한 에너지원 활용이 필요하다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sookim@sedaily.com

sookim@sedaily.com