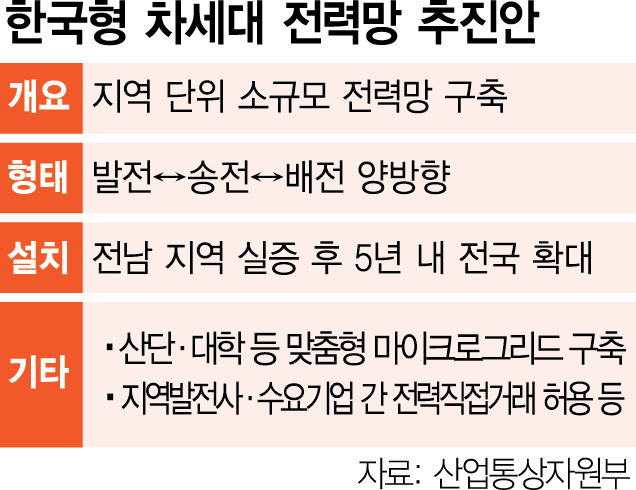

정부가 태양광과 같은 재생에너지 소비를 최적화하는 한국형 차세대 전력망을 전국에 구축한다. 태양광 전력이 필요할 때는 수요처로 전력을 보내고 남은 전기는 다시 송전망으로 돌려보내는 식의 전력망을 구축하겠다는 것이다. 정부는 산업단지, 대학 캠퍼스 등에 맞춤형 전력망도 구축하기로 했다.

31일 산업통상자원부는 이 같은 내용의 ‘한국형 차세대 전력망 구축 계획’을 발표했다. 이재명 대통령이 이날 주재한 수석보좌관 회의에서 “앞으로 필연적으로 늘어날 재생에너지를 중심으로 전력망 인프라의 패러다임을 완전히 새롭게 정비해야 한다”고 지시한 데 따른 방안으로 간헐성이 높은 재생에너지의 특성에 맞는 전력망을 새롭게 구축하겠다는 것이다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 지난해 글로벌 재생에너지 투자액과 전력망 투자액은 각각 7600억 달러(약 1056조 원), 3880억 달러(약 539조 원)에 달했다. 국내에서도 재생에너지 발전 비중은 지난해 처음으로 10%를 넘겼다.

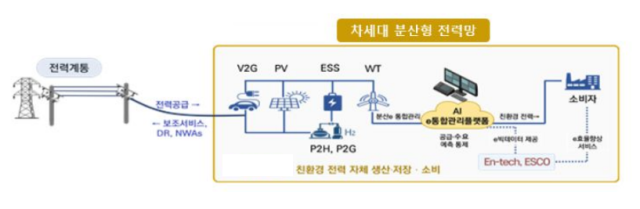

이에 정부는 그간 ‘일방통행’이었던 계통을 양방향으로 바꾼다는 계획이다. 기존 전력망은 송전망에 연결된 대형 발전기의 전력이 전국 수요처로 전달되는 단방향 방식이라 쓰고 남은 전기를 버려야 했다. 하지만 남은 전기를 송전망으로 다시 보내는 양방향 계통이 구축되면 전력을 보다 안정적으로 관리할 수 있다. AI를 접목하면 재생에너지 발전량과 전력 수요를 정확히 예측할 수 있어 효율적인 전력망 운용도 가능해진다. 산업부는 “한국형 차세대 전력망은 재생에너지, 에너지저장장치(ESS) 등 분산 에너지를 인공지능(AI) 기술로 제어해 전력 생산과 저장·소비를 최적화하는 지능형 전력망(마이크로그리드)”이라며 “에너지 고속도로가 전국 계통에 필요한 송전망을 구축하는 것이라면 차세대 전력망은 지역 단위의 촘촘한 소규모 전력망을 배전망에 구축하는 것”이라고 설명했다.

정부는 이 같은 차세대 전력망을 국내 최대 재생에너지 자원을 보유한 전남 지역에서 실증한 뒤 이재명 정부 임기 내 전국으로 확대한다는 계획이다. 김용범 대통령실 정책실장은 이날 브리핑에서 “전남 지역의 철강·석유화학 등 산업단지를 재생에너지 마이크로그리드 산단으로 조성하고 자원을 집중시키겠다”고 말했다. 산업단지, 대학 캠퍼스, 공항, 군부대 등에 맞춤형 마이크로그리드를 구축하겠다는 것이다. 예를 들어 철강 산단에 재생에너지 단지를 조성한 뒤 잉여 전력으로 그린수소를 생산하면 이 그린수소가 수소환원제철과 같은 탈탄소 공정에 활용될 수 있다. 석유화학 산단 내 공장 유휴 지붕에 태양광을 설치하고 태양광 잉여 전력을 열로 변환하거나 공장 폐열로 전력을 생산하는 방식도 실증을 거쳐 적용할 계획이다. 산업부 관계자는 “차세대 전력망 실증 지역을 분산에너지 특화 지역으로 지정해 전력 시장 규제 특례를 과감하게 적용하겠다”고 말했다.

이외 정부는 배전망에 대규모 ESS를 구축해 재생에너지 접속 대기 물량도 신속히 해소하기로 했다. 장주기 ESS 개발, 마이크로그리드 기술 개발 등 차세대 전력망 핵심 기술 개발 사업도 신설한다. 산업부 관계자는 “차세대 전력망 구축은 다양한 산업·분야를 망라하는 만큼 차세대 전력망 추진단을 구성해 구체 로드맵을 만들고 이행할 예정”이라며 “차세대 전력망 구축과 함께 지역 에너지 분권화도 속도를 낼 것으로 기대된다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jo@sedaily.com

jo@sedaily.com