초기 투자와 관리에 막대한 비용이 드는 스마트농업은 자본 조달 문제 해소가 가장 큰 진입장벽으로 꼽힌다. 기업이 앞장서 시장을 형성하고 자본 지원과 기술 개발에 나설 수 있도록 농민과 기업이 협력할 수 있는 상생 구조를 만들어야 한다는 지적이 나온다.

국내에서 대기업의 스마트농업 진출은 실패를 반복해왔다. 동부그룹 계열사인 동부팜한농은 2013년 유리온실을 스마트팜으로 만들어 수출용 토마토를 재배하려 했으나 농민들의 반대에 부딪쳐 사업을 포기했다. 화성 화옹간척지의 10만 ㎡ 유리온실에 467억 원을 투자했지만 결국 투자비의 절반밖에 건지지 못하고 매각 철수한 것이다.

이후 LG그룹의 계열사인 LG CNS도 새만금 ‘스마트팜 단지 조성 사업’을 추진했지만 2016년 무산됐다. LG CNS는 전북 군산시 새만금 산업단지 내에 한국형 스마트팜 설비와 연구개발(R&D) 센터, 재배실증 단지 등을 조성하는 사업을 3800억 원 규모로 추진했다. 그러나 농민 단체들이 대기업의 농업 진출을 반대하면서 LG CNS의 신사업 진출은 결국 암초에 부딪쳤다. 대기업의 농업 진출에 대한 농업인의 불신을 해소하지 못한 점이 실패의 배경으로 꼽힌다.

농림축산식품부는 지난해 ‘제1차 스마트팜 육성 기본계획’을 내놓는 등 적극적인 육성 정책을 펼치고 있다. 정부의 1차 기본계획은 스마트농산업 선도기업을 확대하겠다는 목표를 담고 있다. 매출이 100억 원을 넘는 기업의 수는 2021년 기준 23개이지만 이를 2029년 120개로 성장시키겠다는 목표를 제시한 바 있다.

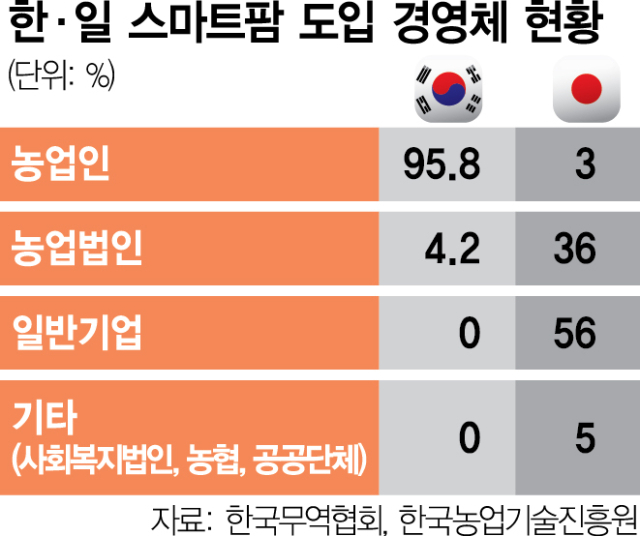

하지만 국내 스마트팜 시장은 중소기업과 스타트업 중심으로 이뤄져 규모화가 이뤄지지 않고 있다. 농식품부와 한국농업기술진흥원이 최근 발간한 ‘2024년 스마트농업 실태조사 및 성과분석’ 보고서에 따르면 전국 스마트팜 경영체 가운데 농업인의 비중이 95.8%, 농업 법인은 4.2%에 불과했다. 일반적으로 농업 법인이 운영하는 스마트팜의 면적은 농업인 개인이 운영하는 농장보다 넓다. 농업인으로 구성된 스마트팜은 영세한 규모로 운영될 수밖에 없다.

반면 일본은 대기업이 스마트팜에 진출하는 경우가 대다수다. 스마트팜 경영 주체의 경우 농업 법인이 아닌 일반 기업이 56%로 가장 많았으며 농업 법인 36%, 개인 농업 종사자 3% 등으로 뒤를 이었다. 일본 정부는 대기업의 농지 소유 자체는 금지하더라도 ‘농지중간관리기구’를 통한 농지 임대차 방식을 통해 기업들의 농업 참여를 촉진하고 있다.

스마트팜 보급률을 높이기 위해서는 기업이 앞장서 투자와 시장 개척, 기술 개발에 나서야 한다는 지적이 나온다. 기업과 농민이 협력하는 상생 구조를 형성해 각각의 역할을 수행하도록 해야 한다는 것이다. 스마트팜 기업 가운데 사업 운영의 주요 애로 사항으로 자본 부족을 꼽은 비율은 34.3%에 달했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

shin@sedaily.com

shin@sedaily.com