온라인 명품 플랫폼 발란이 기업회생 절차에 들어간 가운데 발란과 함께 일명 ‘머트발’로 불리는 머스트잇과 트렌비의 지난해 매출액도 반토막 난 것으로 나타나는 등 온라인 명품 플랫폼 업계 전반에 빨간불이 켜졌다.

온라인 명품 플랫폼의 추락

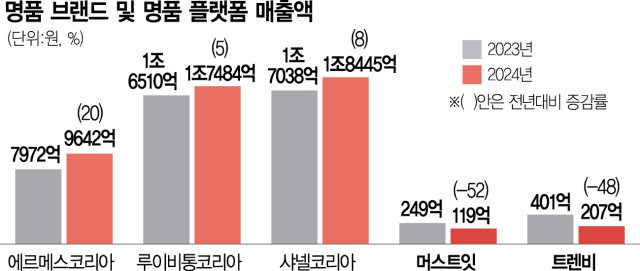

22일 금융감독원에 따르면 머스트잇의 지난해 매출액은 전년 대비 절반 이상 줄어든 119억 원에 그쳤다. 수익성도 악화됐다. 같은 기간 머스트잇의 영업손실은 3000만 원 상당 늘었으며 당기순손실 84억 원을 기록하며 적자로 돌아섰다. 트렌비 역시 지난해 연결 기준 매출액이 전년 대비 48% 줄어든 207억 원을 기록했다. 같은 기간 영업손실은 전년보다 3억 원 가량 줄었지만 당기순손실은 45% 늘어난 51억 원으로 집계됐다.

여타 온라인 명품 플랫폼들도 비슷한 상황이다. 젠테는 지난해 매출액이 전년 대비 10% 가량 증가한 537억 원을 기록했지만 당기순손실이 78억 원으로 28%나 늘었다. 젠테는 지난해 감사보고서에서 ‘계속기업 관련 중요한 불확실성’까지 지적 받은 상태로, 현재 250억 원에 강남구 신사동 사옥 매각을 추진하고 있다. 같은 기간 크림도 매출액은 증가했지만 당기순손실 723억 원을 기록하면서 적자로 돌아섰다. 이 밖에 캐치패션과 한스타일, 럭셔리 갤러리, 디코드 등은 지난해 사이트를 폐쇄하고 영업을 중단했다.

에루샤는 고공비행

반면 국내 진출한 글로벌 명품 브랜드는 성장세를 이어가며 뚜렷한 대조를 보였다. 에르메스코리아의 지난해 매출액은 9642억 원으로 전년 대비 20%나 늘었다. 영업이익과 당기순이익도 각각 13%씩 증가한 2667억 원, 2095억 원을 기록했다. 루이비통코리아의 지난해 매출액도 5% 늘어난 1조 7484억 원으로 집계됐으며 영업이익과 당기순이익은 각각 35%, 29% 늘었다. 샤넬코리아 매출액도 8% 늘어난 1조 8445억 원을 기록했다.

업계에서는 코로나19 특수가 끝나고 명품 플랫폼을 통한 구매가 감소한 상황에서 플랫폼 간 경쟁이 격화되며 유명 연예인을 모델로 기용하고 할인쿠폰을 대거 뿌린 것이 수익성 악화의 원인이 됐다고 보고 있다. 또 중개 수수료에만 의존해야 하는 비즈니스 모델의 태생적 한계와 가품 판매 논란으로 신뢰도가 저하된 것도 명품 플랫폼이 역성장한 배경으로 꼽았다.

한 패션업계 관계자는 “캐치패션 등의 폐업으로 명품 플랫폼의 한계에 대한 지적이 꾸준히 제기되던 상황에서 발란의 기업회생 신청은 우려가 현실이 됐음을 보여준다”며 “트렌비가 중고 명품 시장 중심으로 사업을 재편하고 젠테가 글로벌 플랫폼을 공식 출시하며 해외시장에 진출하는 등 비즈니스 모델을 바꾸고 있는 것도 이 때문”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yeona@sedaily.com

yeona@sedaily.com