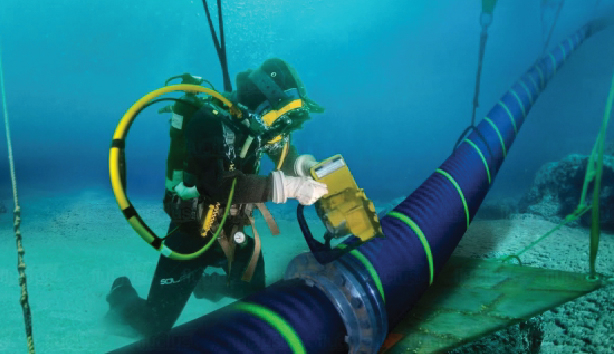

지난해 12월 25일 크리스마스, 핀란드 인근 발트해에서 해저케이블이 끊어지는 사건이 발생했다. 이로 인해 핀란드의 인터넷 통신은 열흘간 마비됐다. 사고가 난 케이블은 핀란드와 에스토니아를 연결하는 658㎿ 용량의 에스트링크2였다. 원인은 러시아 원유 운반선 이글S가 항해하다 케이블을 훼손한 것으로 드러났다. 핀란드 검찰은 선장과 선원 3명을 해저케이블 절단 혐의로 기소하고 러시아의 사주를 받은 ‘그림자 함대’로 지목했다.

해저케이블 사보타주가 세계 곳곳에서 발생하고 있다. 우크라이나 전쟁 이후 발트해에서는 전력·통신 케이블과 가스관이 파괴돼 주변국들이 직접 피해를 봤다. 대만 해역에서도 올해 1~2월 한·미·일·중·대만이 참여한 환태평양 초고속 케이블이 끊겼다. 전문가들은 해저케이블 공격이 해킹보다 더 치명적이라고 지적한다. 파이낸셜타임스는 “전 세계 자금 흐름의 99%가 해저케이블을 거치기 때문에 물리적 공격은 금융 시스템의 안정성을 흔든다”고 분석했다.

아산정책연구원에 따르면 한국은 총 11개 해저케이블로 연결돼 있다. 이를 통해 하루 10조 달러(약 1경 4000조 원)에 달하는 국제금융 송금이 처리된다. 문제는 9개가 대만 회선과 연결돼 중국과 홍콩을 거친다는 점이다. 또 육양국(해저케이블 육상 연결 시설)이 부산과 거제에 몰려 있어 이들 지역이 물리적 공격을 받는다면 전체 통신 회선의 72%를 한꺼번에 잃을 수도 있다. 대만은 파괴에 대비해 700개 이상의 위성통신 기지국을 설치하고 중국을 우회하는 해저케이블을 구축 중이다.

26일 국가정보자원관리원의 화재로 정부 업무 시스템이 멈췄다. 인공지능(AI) 시대에 데이터 인프라의 안정성이 얼마나 중요한지 다시 한번 보여줬다. 이재명 대통령이 세계 최대 자산운용사 블랙록과 한국을 아시아의 AI 수도로 만들겠다고 했지만 아마존·구글·메타 등 하이퍼스케일러(초대형 데이터 기업)는 지정학적 위험을 면밀히 따진다. AI 인프라 구축과 함께 디지털 국가 안보 대책도 시급하다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hskim@sedaily.com

hskim@sedaily.com