정부가 지난해 국내 전월세 시장의 패러다임을 바꾸겠다며 제시한 ‘기업형 20년 민간임대’ 제도가 국회에서 본격 논의될 가능성이 커졌다. 그동안 절반 이상의 의석을 확보한 더불어민주당 내부에서 제도 도입에 부정적인 기류가 형성되면서 논의조차 되지 않았다. 하지만 최근 민주당에서도 보완 법안을 발의해 논의가 급물살을 탈 것으로 예상된다.

업계는 민간임대 시장 성장의 족쇄라 여겨지던 ‘세입자 변경 시 임대료 상승 제한’ 규제가 20년 장기 임대에 한해 풀릴 가능성에 주목하고 있다. 모건스탠리·캐나다연금투자위원회 등 외국 자본도 국내 임대시장에 앞다퉈 진출하고 있어 법안 통과 시 파급 효과가 클 것으로 전망된다.

24일 정치권에 따르면 염태영 민주당 의원은 최근 ‘서비스 제공형 20년 민간임대주택’ 제도를 도입하는 내용의 민간임대주택법 개정안을 발의했다. 법안은 부동산투자회사(리츠)가 여러 주거 서비스를 제공하는 100가구 이상 민간임대주택을 최소 20년 운영하도록 하는 것이 골자다. 현재 장기민간임대주택의 최소 임대 기간은 10년인데 임대 기간이 대폭 늘어난 새로운 유형을 만드는 것이다.

특히 개정안은 임대사업자가 새 임차인을 구하면 임대료를 재산정할 수 있게 했다. 지금은 민간임대주택을 100가구 넘게 공급하는 기업형 사업자가 새 임차인을 구하면 임대료를 해당 지역 주거비 물가지수 상승률 내에서 최대 5%까지만 올릴 수 있다. 이는 민간임대 기업의 수익성 발목을 잡아 ‘킬러 규제’로 꼽혔다. 하지만 염 의원의 개정안은 20년 이상 임대를 조건으로 임대료 상한 규제를 풀어주기로 했다.

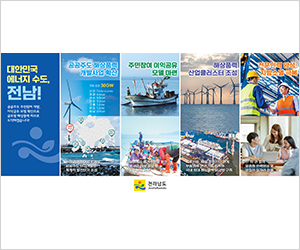

이번 발의는 국토부가 지난해 8월 도입 계획을 밝힌 ‘신유형 장기민간임대’ 제도를 민주당 측이 수정·발전시킨 대안이라는 점에서 주목할 만하다. 국토부는 기업형 20년 민간임대를 도입하되 세 가지 유형으로 나눠 정부 지원이 적을수록 규제를 많이 풀어주는 방식을 제시했다. 국토부는 국내 임대 주택의 77.5%(664만 호, 2023년 기준)를 차지하는 민간임대 시장이 개인 간 거래에 의존한 탓에 전세사기 같은 부작용이 나타났다고 보고 이 같은 민간 임대 정책을 설계했다.

이후 이 내용을 담은 민간임대주택법 개정안이 지난해 10월 발의됐지만 민주당이 임대료 상승 자극, 임대 기업 특혜 가능성을 문제 삼아 논의가 이뤄지지 않았다. 실제로 박근혜 정부 때 도입된 ‘뉴스테이(최장 8년 거주 기업형 임대주택)’는 초기 임대료 규제가 없어 고소득자만 입주한다는 논란에 휩싸여 2018년 사실상 폐지된 바 있다. 정치권에서는 전세 제도가 국민 자산 증대의 한 수단으로 활용되는 상황에서 민간임대 산업을 급격히 키우면 국민 저항이 클 것이라는 우려도 제기하는 것으로 전해졌다. 김도읍 국민의힘 의원도 지난해 11월 국회에서 임차인 보호 규정을 확충해야 한다고 지적하기도 했다.

이에 국토부는 정부 지원을 받을 경우 최초 임대료를 시세의 95%로 제한할 수 있다며 지난 몇 달간 민주당 의원들을 설득했다. 그 결과 민간임대 활성화 필요성에 공감한 의원들을 중심으로 이번에 새 개정안이 발의된 것이다. 염 의원실의 한 관계자는 “기존의 우려를 감안해 (새 개정안은) 공공성을 강화하는 방향으로 발전시켰다”며 “임차인도 임대 운영 수익을 공유할 수 있도록 리츠만 20년 장기임대를 운영하도록 한 게 대표적”이라고 설명했다.

국토부는 새 법안이 발의된 만큼 대선 정국이 마무리되면 국회 논의가 이뤄질 것으로 기대하고 있다. 국토부의 한 관계자는 “공공임대를 더 늘려야 하지만 재원·가용지 부족 문제가 있어 민간임대의 역할이 중요하다”며 “기업형 20년 민간임대는 사기 위험이 덜하고 임대 기간도 길어 활성화된다면 임차인의 주거 질도 올라갈 것”이라고 말했다.

업계에서도 촉각을 곤두세우고 있다. 한 민간임대기업 대표는 “법안이 어떤 내용으로 통과될지는 아직 모르지만, 임차인이 바뀔 때 임대료 상한을 두는 규제만 완화돼도 시장 확대에는 큰 도움이 될 것”이라며 “해외 자본이 투자 형태로 국내 임대시장에 진출하는 상황에서 토종 민간임대기업의 규모를 키울 필요성도 있다”고 지적했다. 또 다른 임대법인 대표도 “지금도 월세를 과도하게 책정하면 소비자 선택을 못 받아 사라지는 상황”이라며 임대료 상승 우려에 선을 그었다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

youngkim@sedaily.com

youngkim@sedaily.com