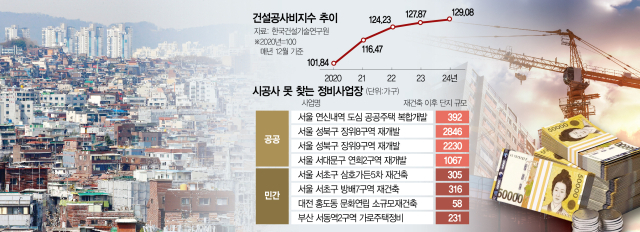

연초부터 공공 및 소규모 재건축·재개발 사업이 난항을 겪고 있다. 급등한 공사비에 원가율이 90% 이상으로 치솟자 건설사들의 ‘수주 포비아’ 현상이 심화한 영향으로 풀이된다. 민간 주도 개발이 이미 위축된 상황에서 공공주택마저 차질을 빚으면 공급 감소 우려가 더욱 커질 것이라는 지적이 나온다.

4일 건설 업계에 따르면 한국토지주택공사(LH)는 지난달 말 ‘서울 연신내역 도심 공공주택 복합지구’의 시공사 선정을 위한 3차 공모에 나섰다. 지난해 8월부터 총 네 차례에 걸쳐 모집공고를 올렸지만 매 회마다 참여 의사를 밝힌 건설사가 없거나 1곳만 응찰해 전부 유찰됐기 때문이다.

도심 공공주택 복합사업은 토지주나 지방자치단체가 정비사업성이 부족한 도심 내 입지를 발굴해 LH나 서울주택도시공사(SH)에 공동 시행을 제안하는 정비 방식이다. 최고 700%까지 용적률을 올릴 수 있는 대신 조합원분 제외한 공급 물량의 70~80%를 공공분양하고 나머지는 공공임대 등으로 공급해야 한다.

연신내역 도심 공공주택 복합지구는 지난해 10월 보상에 착수해 용적률 649%, 최고 46층, 총 392가구로 지어질 예정이었다. 그러나 시공사 선정이 난항을 겪으며 사업 차질이 예상되자 LH는 공사비를 1939억 원에서 2244억 원으로 16% 상향 조정하기로 결정했다. 또 다른 도심 공공주택 복합사업인 ‘서울 쌍문역 동측’도 두 차례 유찰 끝에 공사비를 3%가량 인상했고 지난달 두산건설과 수의계약을 맺었다.

서울 성북구 장위8구역 및 장위9구역, 서대문구 연희2구역 등 공공재개발 사업장도 낮은 공사비에 건설사들이 외면하면서 시공사 찾기에 어려움을 겪고 있다. LH와 SH 등이 공동 시행사로 나서는 공공재개발은 사업성이 낮거나 주민 참여율이 저조한 입지에서 주로 도입하는 정비 방식이다.

장위8구역이 이달 3일 시공사 선정 입찰을 마감한 결과 삼성물산만 응찰해 유찰됐다. 서대문구에 총 1067가구를 조성하는 연희2구역도 지난달 시공사 입찰에 DL이앤씨만 참여해 경쟁이 성립되지 않아 유찰됐다. 공공재개발은 민간과 달리 시공사가 공사비를 먼저 제안한다. 그럼에도 최근 3.3㎡당 700만 원대에 공사비 계약이 이뤄지고 있는 만큼 수익성이 낮다는 판단이 작용한 것으로 풀이된다.

건설 업계는 공공이 참여하는 재건축·재개발일수록 공사비 인상에 한계가 있는 만큼 사업성을 획기적으로 끌어올릴 수 있는 상가 비율 축소와 용적률 상향 등 각종 인센티브가 필요하다고 강조했다.

민간 재건축·재개발도 예외는 아니다. 서울 서초구 ‘삼호가든5차’는 최근 3.3㎡당 공사비를 기존 980만 원에서 990만 원으로 올려 시공사 재도전에 나섰다. 지하철 9호선 사평역 초역세권 단지인 데 반해 재건축 후 규모가 305가구인 소규모 정비사업장인 탓에 시공사 선정이 유찰을 반복하면서다. 총 316가구를 짓는 방배7구역 재건축도 유찰 끝에 시공사를 찾지 못해 수의계약으로 전환했다.

주택 경기가 침체한 지방은 상황이 더욱 심각하다. 총 231가구를 짓는 부산 서동역2구역 가로주택 정비사업 조합이 지난달 공사 선정을 위한 현장 설명회를 개최했지만 참석한 건설사는 단 한 곳도 없었다. 대전 홍도동 문화연립 소규모 재건축 사업장도 시공사 선정에 돌입했지만 결국 유찰됐다.

부동산R114에 따르면 전국 아파트 입주 물량(임대 포함)은 지난해 36만 가구에서 올해 27만 가구로 줄어든 뒤 내년에는 15만 7000가구까지 감소할 것으로 전망된다. 반면 원·달러 환율 불안 등에 공사비는 올해 더욱 오를 것이라는 예상이 지배적이다. 한국건설기술연구원에 따르면 주거용 건설공사비지수(2020년=100)는 2020년 12월 101.84에서 지난해 12월 129.08로 26.7% 상승했다.

고종완 한국자산관리연구원장은 “'트럼프 리스크'에 탄핵 정국까지 겹치면서 ‘일단 공사부터 따내고 보자’는 식의 수주 전략은 앞으로 국내 건설 시장에서 사라질 것”이라며 “민간 주도의 공급이 부족한 상황에서 공공 공급마저 축소되면 무주택 서민들의 불안은 더욱 커질 수밖에 없다”고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

mjshin@sedaily.com

mjshin@sedaily.com